業務フロー作成の劇的効率化!知らないと損する成功のコツ

(2025/3/7 更新しました)

「業務フローを書いて説明してください」

「業務フローに沿って問題を整理しよう」

問題点整理や業務改善などに、業務フローは多く利用されていますよね。

では、あなたは 業務フローを さっと書けますか?

実は、効率的に正しく書くコツがあります。

今回は「業務手順の作成方法と効率的に正しく作成するためのコツ」について紹介します。

私自身は、知らない部署でも その場ヒアリングで業務フローを作成することができます。

そのノウハウになります。

業務フローとは何か?基本を押さえよう

業務フローの定義と役割

業務フロー図とは、業務を構成するプロセスや流れを視覚的に表現した図のことです。

通常は矢印や図形を用いて、どのような順序でタスクが進行するのかをわかりやすく示します。

この図は、業務プロセスを分析・改善するための基礎資料であり、その構造を理解するために重要な役割を果たします。

業務フローと業務手順の違い

業務フローと業務手順は似た概念と捉えられがちですが、全く異なるものです。

業務フローは、業務プロセス全体を俯瞰することに焦点を当てたものです。

具体的には、各タスクがどの順序で進行するのか、担当者や業務の流れを簡潔に示します。

対して、業務手順は、特定の担当者の業務の流れを可視化したものです。

また、業務手順は 順番として矢印を引きますが、業務フローは 違います。

業務フローの矢印は、各業務(処理単位)のインとアウトで結ばれます。

前工程で付加価値をつけたアウトが、次の工程のインになります。

こうして 順次 付加価値が高くなっていく、この価値の流れを描くのが 業務フロー図です。

業務フローは業務の設計や改善に役立つ基本的なツールであり、わかりやすい形式を重視します。

一方で、業務手順は業務フローを基にしつつ、実際の現場での運用を重視しているといえるでしょう。

両者を適切に使い分けることが、効率的な業務運営のコツといえます。

業務フロー作成がもたらすメリット

業務フローを作成することによって、さまざまなメリットを得ることができます。

その中でも、最も重要なのは業務の効率化と生産性向上です。

例えば、業務フロー図を用いることで「どのプロセスが無駄になっているのか」「どの箇所でミスが起こりやすいのか」を明確化できます。

さらに、現行のフローをもとに新しいフローを設計することで、効率化や精度向上を目指すことも可能です。

結果として、業務改善の精度が高まり、全体の生産性向上につながります。

また、業務フローは 業務の標準化にも繋がります。

これにより、特定のスタッフに依存せず、誰でも同じクオリティで業務を遂行できる状態を構築できます。

特に新人教育の際、業務フローを活用することで、早期に業務を習得させることが可能です。

さらに、業務フローの作成を通じて問題点が明確になり、改善につなげる取り組みがしやすくなります。

このように、業務フローの作成は、業務の効率化や人的負担の軽減、新しい体制への柔軟な対応をも可能にする大きなメリットをもたらします。

業務フロー図を作る手順と実践ステップ

業務内容の整理と必要情報の収集

業務フロー図を作成する最初のステップは、業務内容を整理し必要な情報を収集することです。

ここでは、業務プロセス全体を把握し、各業務がどのように連携しているのかを確認する作業が求められます。

具体的には、「誰が」「いつ」「何を」を明確化し、それぞれがどのように関与しているのかをリストアップします。

情報収集の段階では、現場で働く実務者へのヒアリングや、過去の成果物や業務標準などを活用するのが基本です。

この作業を通じて、現行の業務の流れを正確に理解するとともに、必要な改善ポイントを見つけるための基礎資料を用意します。

業務の流れを定義しタスクを結ぶ

次に、業務プロセスの流れを時系列に沿って整理し、各タスクを結んでいきます。

この段階では、業務の全体像を正確に捉えることが重要となります。

各業務を詳細に洗い出し、どの業務がスタート地点で、どこで次のプロセスに移るのかを時系列で整理する作業を行います。

また、全業務を一度に記載するのではなく、作成するレベルを3段階にわけて書くことによって、徐々にブレークダウンしていくのがコツです。

例えば、レベル1は部単位・レベル2はグループ単位・レベル3は機能(実務)単位で作成することによって、組織の中の位置付けなど全体像を俯瞰しやすくなります。

業務フロー図の試作作成

整理した業務内容とタスクをもとに、実際に業務フロー図を試作として作成します。

このステップでは、フローチャートの基本記号(開始・終了、矢印、プロセスなど)を用いながら、各タスクを図に落とし込みます。

この際、流れているデータ・情報を必ず書くようにしましょう。

業務フロー図を設計する際には、見やすさとわかりやすさを意識することが大切です。

試作段階では、細部にこだわりすぎる必要はありません。

まずは大まかな流れを図にすることを優先的に行い、その後の改善に向けたベースを作成します。

関係者との確認と修正プロセス

試作された業務フロー図は、必ず関係者と共有し、その内容をレビューしてもらう必要があります。

各部門や担当者が図に正確に反映されているか、また実際の業務の流れと整合性が取れているかを確認する作業を行います。

この段階では、関係者からのフィードバックを受け、必要に応じて業務フロー図を修正します。

意見のすり合わせを通じて、業務フロー図の精度を高めるだけでなく、関係者との間でスムーズな業務進行に対する共通理解を深めることができます。

このようなプロセスを経ることで、より実用的で関係者全員にとってわかりやすい業務フロー図が完成します。

業務フロー図を効率的に正しく作成するためのコツ

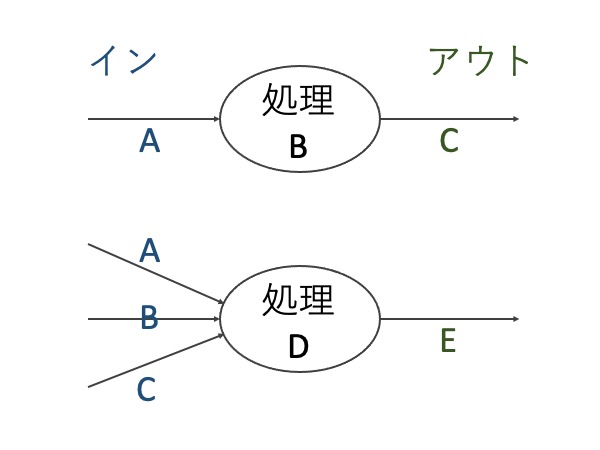

業務フローの矢印は、各業務(処理単位)のインとアウトで結ばれます。

前工程で付加価値をつけたアウトが、次の工程のインになります。

流れているデータ・情報に注目することが、効率的に正しい業務フローを作るコツです

1個のプロセス(処理単位)は、イン・処理・

アウトに分割されます。

上の図は、インとアウトの関係が、1対1

になっています。

これは、ひとつの情報に 付加価値をつけて、

アウトプットしていることを指しています。

コンセプトを聞かされて、その場の雰囲気で

作曲する、クリエイティブな業務なのかもしれません。

または、条件反射です。

何か言われて、反射的に言葉を返す が典型的な例です。

通常は、下の図、いくつかのイン・ひとつのアウトを出す多対1が多いと思います。

いくつかの情報を加工して付加価値をつけ、次の工程に廻すというパターンです。

この際に、注目することは、対象工程で どんな付加価値をつけているのか(アウト)・そのために必要なもの(イン)です。

図で言うと、EとABCの関係です。

この2つに差異はないか、矛盾はないか、 ひたすら注視します。

要は、成果物(アウト)を出すのに必要なものが揃っているかです。

成果物側からみることが重要です。

業務は成果物を出すためにあるからです。

例えば、販売会議資料で 販売売上高が必要な場合、販売台数と単価が必要ですよね。

もし単価が無ければ、どこかの工程からもらっているのです。

要は、イン工程が前にあると言うことです。

どんなプロセスも、イン・処理・アウトで成り立っています。

そして、アウトが次の処理のインになります。

これをつなげたものが、業務フロー図です。

イン・アウトだけに注視すれば、処理そのものはわからなくても、業務フロー図は作成できます。

また、イン・アウトに注視することは、流れているデータ・情報に注目することでもあります。

現在は、業務改善の際にデジタル化を考えることが多いですよね。

そのための土台にもなります。

まとめ

今回は「業務手順の作成方法と効率的に正しく作成するためのコツ」について紹介しました。

ビジネス手法は 世の中に一杯ありますが、業務フロー図は 基本中の基本です。

新規ビジネス・新規ビジネスモデル・事業/業務改革・業務改善など、ビジネスのあらゆるシーンで活用できます。

効率的に正しい業務フローを作成して、業務の効率化・生産性向上を目指してください。

今回の記事の中で「作成するレベルを3段階にわけて書くこと」を紹介しました。

以下の記事では「業務フローの3階層」について詳細を紹介していますので、ぜひこちらも併せて読んでみてください。

投稿記事:活用目的によって使い分けよう!業務フロー図の作成レベルと適用範囲